[Aus dem lateinischen Wort domus, «Haus», und dessen Ableitungen domina und dominus, «Herrscher*in des Hauses», sind in den romanischen Sprachen Bezeichnungen für Konzepte des menschlichen Zuhauses und der Machtverhältnisse entstanden.

Dominieren heisst «zu be-herrschen» und Domäne bezeichnet ein «Staatsgut» oder einen «staatlichen Landbesitz» [1] – das beherrschte Gebiet. Domestic steht für das «Häusliche» und für die Begrifflichkeiten, die das Zuhause oder die Familie betreffen. Domestikation steht für den innerartlichen Prozess der Umwandlung von Wildtieren und wild wachsende Pflanzen durch Züchtung in Haustiere und Kulturpflanzen.]

Ein warmes Holz säumt den Boden, die Wände und die Decke: Fichtenholz. Wenn ich mich strecke, berühre ich die Firstpfette. Prächtig säumt sie den Innenraum und hält das Satteldach. Es schützt mich vor Wind und Regen. Vier Stützen begrenzen den Raum und stabilisieren die beiden rechteckigen Seitenwände, das Rück- sowie das Frontpanel. Morgens fallen hier die ersten Sonnenstrahlen in schmalen Streifen durch die horizontale Lattung. Ich schaue gerne durch die grosse Öffnung mit dem Rundbogen und beobachte von hier aus das Geschehen am grossen Haus. Wenn ich auf dem Bauch liege, sehe ich die Grashalme tanzen. Zum Glück befindet sich mein Zuhause ein paar Zentimeter über dem Boden, somit ist mein Grund unterlüftet und schützt sogar in kalten Tagen den Innenraum vor einer möglichen Auskühlung.

Im Sommer kann es wiederum sehr warm werden, da die Dachhaut aus Bitumen-Pappe sehr viel Energie speichert. Das bringt mich schnell zum Hecheln.

Zunächst habe ich etwas gebraucht, bis ich es verstanden habe. Hier soll ich nun bleiben. Ich musste lernen, mich zu bewegen; zunächst ducken, dann drehen, dann erst kann ich mich hinlegen und meine Pfoten ausstrecken. Mittlerweile fühle ich mich wohl.

Es ist ein kleines Haus, ein gutes Haus, und sehr solide. Im Winter isolieren sie es manchmal, dann ist es nicht nur wärmer, sondern auch weicher und die rote Farbe im Innenraum besänftigt mein Gemüt.

I.

Ungefähr vor 15’000 Jahren wird die Domestizierung und das Zusammenleben von Hunden und Menschen angesetzt, als diese von der Lebensform der Jäger*innen und Sammler*innen zur sesshaften und produzierenden Wirtschaftsform des Ackerbaus wechselten [2]. Doch einige Fossilien und genetische Analysen datieren den Anfang dieses Domestikationsprozesses auf etwa vor 33’000 Jahren.

Toleranz, eine hohe soziale Aufmerksamkeit und die Bereitschaft für Kooperation sind nur einige der Faktoren, die das Rudeltier Wolf auszeichnen und als Basis der beginnenden Interaktion zwischen Menschen und Wölfen dienten [3]. Neben diesen grundsätzlichen Eigenschaften benötigte es eine gleichgewichtige, notwendige Empfängnisbereitschaft zur Annäherung beider beteiligten Akteure.

So waren es entgegen der verbreiteten Annahme nicht die Menschen, sondern die Wölfe, die den ersten Schritt machten. Auf der Suche nach kalorienreicher Nahrung und getrieben durch die Gerüche von Essensresten suchten sie die menschlichen Lagerstätten auf. Hoffnungsvoll und natürlich ahnungslos, dass dieser Schritt, angestossen durch die Gier nach Nahrung, ihre Art spalten und einen Jahrtausende anhaltenden Prozess in Gang setzen würde: die Entstehung des heutigen Haushundes.

In der Eiszeit, ca. 15’000 Jahre in der Zeit zurück, lebten Menschen in saisonal wechselnden Lagerstätten und ernährten sich hauptsächlich von einer Mischform aus Fleisch, Pflanzen und Fisch [4]. Mitteleuropa wurde vorwiegend von Grosstieren besiedelt, wie etwa den Riesenhirschen, den Wollnashörnern und den Mammuts, die in ihrer physischen Grösse und Instinktsicherheit den Menschen weitaus überlegen waren. Die treuen Vierbeiner kamen somit den Menschen als neue Kompagnons sehr gelegen, um deren Lagerstätten zu sichern und bei der Jagd auf wilde Tiere zu unterstützen – im Gegenzug profitierten sie von Kost und Logis und liessen sich somit zähmen [5].

Mit dem Beginn der Sesshaftigkeit durch die Bewirtschaftung von Ackerland wurde die jagende Rolle des mittlerweile domestizierten Tieres nach und nach obsolet, konnte aber unmittelbar durch eine neue Aufgabe kompensiert und teilweise ersetzt werden: zur Sicherung von Vieh und zum Schutz von Grund und Heim. Letzteres bedeutete in diesem Zusammenhang die Entwicklung einer neuen Typologie der Hütte; meist bestehend aus Schilf und Reisig und anderweitig improvisierten Konstruktionen [6]. Ob in dieser Zeit gleichermassen kleinmassstäbliche Hütten für der Menschen bester Freund gebaut wurden, ist unklar. Ihrer Aufgabe entsprechend wird jedoch vermutet, dass Menschen den Vierbeinern schon früh aus Schutz vor der Witterung ein Eigenheim – vor dem eigenen Heim – gewährten; der Beginn der Entwicklung unserer heutigen Hundehütten.

Aus einer zarten, artenübergreifenden Liaison erwuchs eine feste und bis in unsere Gegenwart reichende Win-Win-Beziehung [7] zweier grundverschiedener Partner, die sich gegenseitig über einen Jahrtausende andauernden Prozess bedingen und formen; und dabei laut der Naturwissenschaftshistorikerin Donna Haraway im Laufe ihres Zusammenlebens evolutionär beeinflussen:

«I suspect that human genomes contain a considerable molecular record of the pathogens of their companion species, including dogs.»[8]

II.

Die Symbiogenese der Hunde und Menschen spiegelt sich in vielen alltäglichen Situationen wieder, manifestiert sich jedoch unter einem architektonisch-baulich-betrachtetem Gesichtspunkt besonders prägnant in der Hundehütte: Einem klein skalierten und offensichtlichen Abbild der heimischen vier Wände der Menschen.

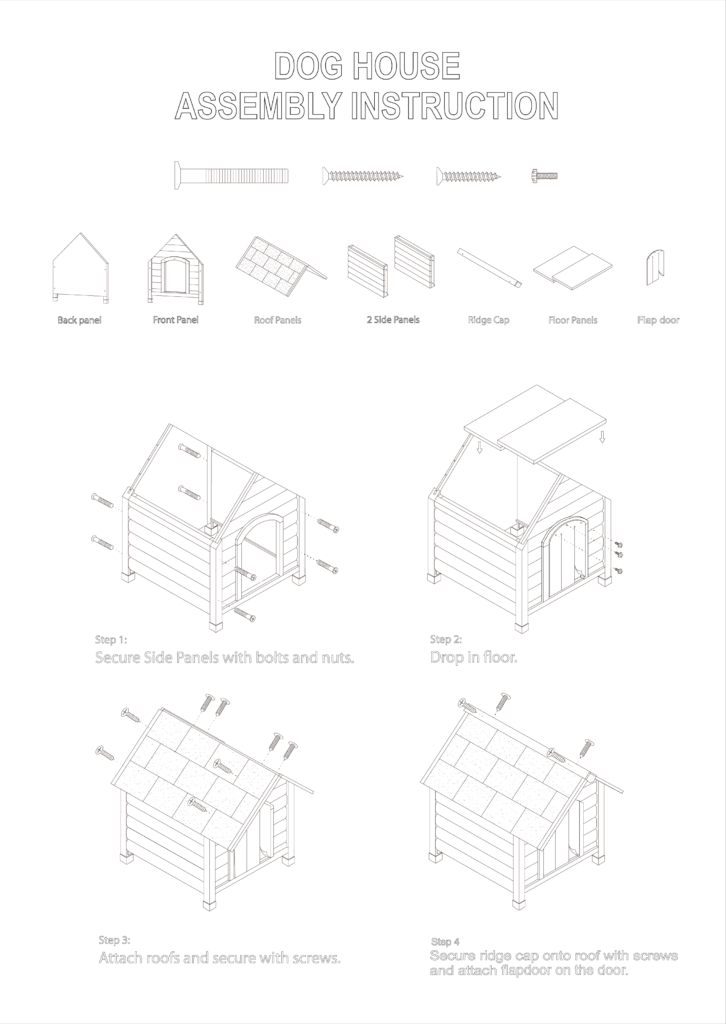

Die einfachen Konstruktionen bestehen meistens aus zwei Seitenwänden, einem Rück- und einem Frontelement, mit einer Türöffnung oder gar einem Fenster, einer Bodenplatte und einem Satteldach. Oftmals bildet eine besandete Asphalt-Dachpappe in Ziegeloptik den Abschluss. Die dargestellte Konstruktionsanleitung des Modells Hundehütte Spike All Seasons beispielsweise verspricht somit ein angenehmes und warmes Innenraumklima im wetter- und winterfesten Ganzjahresdomizil. Ein breiter Dachüberstand des oben genannten Typs Hundehütte rahmt den Eingang, bietet Schutz vor Regen und heisst seinen Bewohner an dieser Stelle willkommen.

✭✭✭✭✭

«Tolle Hundehütte mit allem drum und dran, einfach super!!! Schnell zusammengebaut und unser Bergamasker fühlt sich richtig wohl darin, haben Grösse L genommen, dürfte evtl. auch XL sein!! Würde sie sofort wieder kaufen!!!»

Renate B. über die

Hundehütte Spike Classic auf zooplus.ch

Nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch auf ihre Materialität und Konstruktion ähnelt die klassische Hundehütte seinem Vorbild Menschenhaus und erfüllt in dieser Hinsicht – statisch oftmals mehr als grosszügig dimensioniert – seinem aus menschlicher Perspektive vermeintlichen Zweck: Ein Zuhause zu sein, wie Hund es sich wünscht. Gleiches gilt im übrigen sowohl für die traditionelle Ausführung in Holz als auch für die direkte Übersetzung des Entwurfs in Kunststoff. Eine Version aus braunem PVC mit ornamenthafter Holzmaserung – um nur ein Beispiel zu nennen – findet sich in nahezu jedem Baumarkt und kommt in seiner Simplizität in Sachen Aufbau jedem Amateur-Heimwerker entgegen.

«To design a window, for instance, you start not only with the abstract function of modulating light rays and breezes to serve interior space but with the image of a window – of all the windows you know plus others you find about.» [9]

Robert Venturi, Denise Scott-Brown und Steven Izenour analysieren 1972 in Learning from Las Vegas die symbolische Kraft architektonischer Bauformen anhand des Strip von Las Vegas. Ihre Interpretation, ausgehend von strukturalistischen Strömungen, lässt sich sinngemäss auf die Typologie der Hundehütte übertragen. Gebäude besitzen nach ihnen eine formale Sprache, die von den Bewohner*innen eines bestimmten Kulturraumes interpretiert werden kann. Die Werkzeuge des Entwerfens dieser Formen bestehen hauptsächlich aus den Bildern, die aus «früheren Erfahrungen oder aus der bestehenden Stadt» [10] gewonnen wurden. Sich dem Vokabular der Architektur bewusst zu werden und es im Entwurfsprozess einzusetzen, erhöht den Autor*innen zufolge den potenziellen Bedeutungsgehalt eines Gebäudes. Woof!

«Architecture that depends on association in its perception depends on association in its creation.» [11]

Learning from Las Vegas folgend entspricht die Hundehütte dem Konzept der Decorated Shed. Es handelt sich um eine einfache, herkömmliche Konstruktion, die jedoch die archetypische Form und Ornamentik eines menschlichen Zuhauses annimmt. Der obigen Argumentation entsprechend, können solche Formen bei Menschen im westlichen Kulturraum Gefühle von Häuslichkeit, Zugehörigkeit und Sicherheit auslösen.

Erstaunlicherweise wird im Fall der Hundehütte die Form des menschlichen Zuhauses für den Hausentwurf einer anderen Tierart verwendet: Die Hundehütte ist ein klein skaliertes und offensichtliches Abbild der heimischen vier Wände des Menschen. Für den Fall, dass der Hund dennoch nicht in der Lage sein sollte, die Form des Satteldaches als Signifikant seines eigenen Heims zu erkennen, hilft gegebenenfalls die Cartoon-typische Darstellung eines abstrakten Knochens über dem gewölbten Eingang; alternativ eine Hauspfote oder ein Namensschild. Das ist das Haus des Hundes. Wau Wau!

Der Entwurf der Hundehütte scheint nur a posteriori und in Anlehnung an das Haus der Menschen seiner Funktion gerecht zu werden.

III.

Die Beziehung der beiden Tierarten basiert auf Ausschlägen in zwei gegensätzliche Extreme, die sich beide anhand der Hundehütte aufzeigen lassen. Zum einen geniesst der Hund die volle Aufmerksamkeit seiner Berechtigten; er wird versorgt und gepflegt wie ein Familienmitglied und steht einem Kind in nichts nach.

Der Hund gibt den Menschen im Gegenzug seine bedingungslose Freundschaft, Wärme und einen stets munteren Spielpartner. Besonders seit Beginn der Pandemie sind Hunde als Haustiere gefragte Allheilmittel gegen Einsamkeit und Depression. Studien verweisen dabei auf die Ausschüttung eines Bindungshormons, wenn sich ein Mensch um einen Hund kümmert.

Das Erscheinungsbild der Hundehütte kann auf diese Weise positiv betrachtet werden: Der Tierart Hund wird auf Augenhöhe begegnet. Ouf Ouf!

Dagegen wird die Mensch-Hund-Beziehung im sozio-kulturellen Zusammenhang jedoch überwiegend romantisiert und – bekräftigt durch die Tatsache der oben genannten historischen Anfänge des Zusammenlebens – verwässert dargestellt [12]. Wie der Begriff des Herrchens nämlich schon preisgibt, ist das Machtverhältnis zwischen den beherrschten Hunden und den dominierenden Herrscher*innen keineswegs ausgeglichen. Trotz der Erhebung des Hundes in den Status eines Kompagnons und Familienmitglieds wird das Haustier als Besitzt der Menschen definiert und dementsprechend rein rechtlich wie ein Gegenstand behandelt.

Zusätzlich werden Hunde erst im Menschenhaus aufgenommen, nachdem sie eine strenge Erziehungsprobe bestehen, die ihre Vergesellschaftlichung fordert. Es gibt kaum eine Beziehung, deren Charakter sich auf eine gleiche Art durch unterwürfige Treue und totalitäre Submission auszeichnet wie die Beziehung zwischen Hunden und Menschen. Daher scheint auch die Entwicklung eines sexuellen Fetischismus, des Dogplay, im tierrollenbezogenen BDSM nicht verwunderlich. Sitz!

Die Hundehütte macht auch in diesem Zusammenhang erneut deutlich: Die Menschen bedienen sich der anthropozentrischen Annahme, dass der Hund mit seiner Hundehütte ein repräsentatives Zuhause benötigt, wie es schon ihnen selbst vermeintlich zusteht [13]. Awooouu!

Abgesehen davon, dass die Annahmen von Venturi, Scott-Brown und Izenour von einer gewissen Homogenität innerhalb einer bestimmten Gesellschaft ausgehen – im Sinne einer einheitlichen Kultur und einer historischen Basis – erscheint das Auferlegen der menschlichen (Form-)Sprache auf andere Tierarten als eine äusserst dominierende, wenn nicht sogar kolonisierende Geste.

«Sprache ist faschistisch.» [14] Mit dieser polemischen Aussage eröffnete Roland Barthes seine Antrittsvorlesung am Collège de France im Jahre 1977. «Sobald sie hervorgebracht wird, und sei es im tiefsten Innern des Subjekts, tritt die Sprache in den Dienst einer Macht.» [15] Durch die unausweichlichen Eigenschaften der Aussage und der Wiederholung wirkt Sprache von Grund auf bestimmend und vorgebend.

Indem die Hundehütte die Züge des menschlichen Zuhauses annimmt, setzt sie ein Zeichen der offensichtlichen Domestizierung seines haarigen Bewohners. Diese Aussage wird mit jedem Bau einer neuen Hütte zwangsweise und unausweichlich reproduziert. Die Schwere dieser Symbolhaftigkeit wird den Menschen schon ab der frühen Kindheit medial vermittelt: Snoopy, Goofy und Pluto sei Dank. Meist mühevoll und oftmals ergebnislos hingegen versuchen Herrchen und Frauchen mittels Leckerlis ihren Hunden die Assoziation Hütte-Haus beizubringen.

Schlussendlich bleibt die Hütte eine miniaturisierte und typisierte Version des menschlichen Zuhauses, statt dass die artspezifischen Bedürfnisse und Ansprüche an ein Hunde-Zuhause in den Vordergrund gestellt werden. Die Auslagerung des Hundes aus den menschlichen vier Wänden, nämlich nach draussen, schreibt ihm die Eigenschaften eines wilden Tieres zu und zieht mit dieser hierarchischen Geste eine Grenzlinie zwischen den zwei Tierarten: Haare, Pfoten und Gebell gehören nicht in das menschliche Zuhause! Die hierarchische und patriarchale Unterordnung des Hundes unter den Menschen manifestiert sich sowohl symbolisch als auch physisch in der Hütte.

IV.

Venturi, Scott-Brown und Izenour, deren architekturtheoretischen Aussagen sich ebenfalls auf ein anthropozentrisches Weltbild stützen, gründen ihre Argumentation folglich auf der Annahme des Anthropologen Claude Lévi-Strauss.

«Certainly the biological family is present and persists in human society. But what gives to kinship its character as a social fact is not what it must conserve of nature; it is the essential step by which it separates itself from nature. A system of kinship does not consist of objective blood ties; it exists only in the consciousness of men; it is an arbitrary system of representations, not the spontaneous development of a situation of fact.» [16]

Nach Lévi-Strauss bestehen Verwandtschaftssysteme in der menschlichen Gesellschaft vielmehr aus arbiträren Systemen, welche auf Repräsentation basieren statt auf der biologischen Blutsverwandtschaft. Er unterstreicht die ausschliessliche Konstruktion dieses Systems und die rein dem Bewusstsein der Menschen entspringende Existenz dessen. Um die phänomenologische Welt verstehen zu können, müsse der Mensch für sich selbst ein System der Repräsentation aufbauen, welches durchgehend klar und logisch strukturiert sei [17]. Der entscheidende Punkt bei der Entstehung von Verwandtschaftssystemen sei, Lévi-Strauss zufolge, der Moment des Übergangs von einem natürlich-notwendigen Systems hin zu einem arbiträr-unabhängigen System.

Tatsächlich fungiert die Hundehütte als ein Zeichen eben jener Schnittstelle, welche die arbiträre Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem Haushund bestimmt und konstant revidiert.

V.

Die Hundehütte dient in mehrfacher Hinsicht als eine Art Angelpunkt, anhand der sich die Beziehung der zwei Tierarten ablesen lässt.

Die Geste, den eigenen Hunden eine Hundehütte zu geben, zeugt von Dankbarkeit, Nähe und Wertschätzung. Das Miniatur-Haus als Symbol der über Jahrtausende gefruchteten Beziehung der Companion Species. Die Geste kann aber auch als Verleugnung der evolutionären Verwandtschaft zwischen Menschen und Tieren verstanden werden – denn durch sie wird auch bewusst eine Hierarchie geschaffen. Diese kann auch als ein Zeichen der Angst vor der Anzweiflung der menschlichen Einzigartigkeit verstanden werden.

In letzter Instanz liegt jedoch die Verantwortung über das Leben des Haustieres in den Händen der Menschen. Das menschliche Bewusstsein dieser Verantwortung spiegelt sich in der Errichtung eines individuellen Zuhauses für den Hund wider, der als Folge der evolutionären Verflechtung mit den Menschen nicht mehr dazu in der Lage wäre, sich selbst einen Schutz zu suchen oder zu errichten.

[1] «Domäne» auf Duden online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Domaene#top (abgerufen am 21.03.2016).

[2] David Grimm, «Dawn of the Dog», Science 348, 6232 (2015), S. 274-279

[3] Friederike Range und Zsófia Virányi, Tracking the evolutionary origins of dog-human cooperation. The Canine Cooperation Hypothesis, Frontiers in Psychology 5, 1582 (2015), URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01582, (abgerufen am 3. August 2021).

[4] Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. URL: https://www.iceageart.de/eiszeit/, (abgerufen am 8. August 2021).

[5] Ebd.

[6] Werner Müller und Gunther Vogel, dtv-Atlas zur Baukunst, In: 1. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1974, S. 72 ff.

[7] Donna Haraway, The companion species manifesto. Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago 2003, S. 29.

[8] Ebd.

[9] Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form, Cambridge, MA 1972, S. 129.

[10] Ebd., S. 131.

[11] Ebd.

[12] Leslie Irvine, «Pampered or Enslaved? The Moral Dilemmas of Pets», International Journal of Sociology and Social Policy 24, 9 (2004), S. 5–17.

[13] Ebd.

[14] Roland Barthes, «Inaugural Lecture at the Collège de France», in: Richard Kearney und Maria Painwater (Hg.), The Continental Philosophy Reader, New York 1996, S. 365–366.

[15] Ebd.

[16] Claude Lévi-Strauss, «Structural Anthropology», in: Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form, Cambridge, MA 1972, S. 132.

[17] Alan Colquhoun, «Typology and Design Method», in: Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form, Cambridge, MA 1972, S. 132.

–> HOX No.02